热血传递温暖 担当彰显初心——贺州广济医院组织开展无偿献血活动

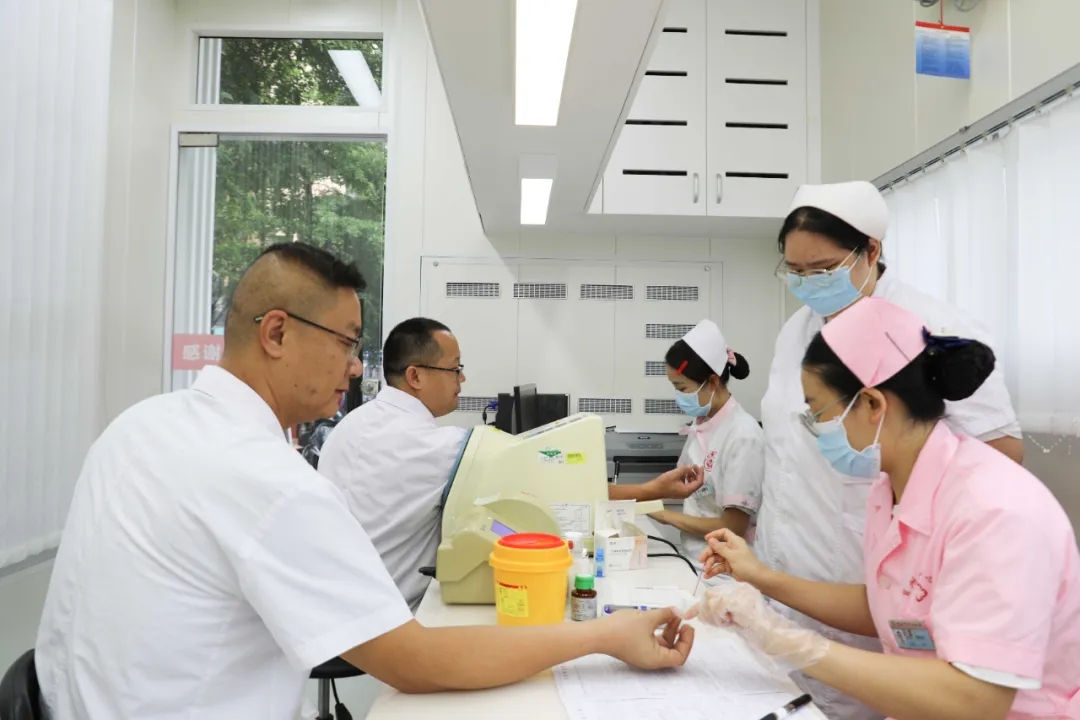

8月5日,贺州广济医院组织开展“无偿献血 为爱助力”主题活动,职工踊跃参与,用实际行动诠释责任与担当,为生命“续航”注入温暖力量。

献血现场秩序井然,大家依次完成信息登记、血压测量、排队等待等流程。献血者有的是多次参与献血的“老面孔”,从容挽袖传递爱心;有的是首次献血的“新力量”,虽略带紧张却目光坚定,用勇气践行善行承诺。

“作为医务工作者,深知血液的重要性,献血虽是举手之劳,却能为需要的人带去生的希望,意义非凡。”献血的同志话语朴实,笑容真诚地说道,表示献血是传递社会温情的重要纽带,这些承载着爱心的血液将输送到临床一线,为病患带去生命的曙光,能以实际行动回馈社会,内心充满自豪。

此次活动不仅展现了员工的责任担当,更在全院营造了“关爱生命 热心公益”的良好氛围。贺州广济医院始终将社会责任扛在肩头,引导员工践行“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神,让爱心在奉献中延续,让正能量在行动中传递。

接下来,我们一起学习无偿献血知识

无偿献血是指公民自愿无报酬提供自身血液的行为,自愿无偿献血者不受利益驱动,有利于献血者和受血者的健康和安全,是安全输血的重要保障,同时也是精神文明建设的重要组成部分。

来自献血者的爱心献血会用于妊娠和分娩并发症患者、接受外科手术患者、血液病患者、严重贫血等各类需要血液治疗的患者。你知道吗?每一次献血可以改善或挽救多达三人的生命。可以说,从献血到输血,是一场血管到血管的生命接力赛,它必须经历的关键环节:

献血者的筛选与准备、血液采集、血液安全检测、血液成分的制备、血液运输、血液入库、输血前检测、血液发放、输血——这就是一袋血液的神奇之旅,每一份血液都承载着生命的希望。

全血献血

●最常见的形式,一次捐献200ml、300ml或400ml(根据体重和健康状况进行选择)。

●血液会分离成红细胞、血浆等成分用于不同需求。

●献血间隔:≥6个月。

成分献血(如血小板)

●通过机器分离出血小板或血浆,其余成分回输体内。

●时间较长(约1小时),但恢复快(间隔不少于2周,不大于24次/年)。

献血间隔时间

根据国家《献血者健康检查要求》规定:

●两次全血捐献间隔6个月;

●两次机采血小板捐献间隔不少于2周;

●机采血小板后与全血捐献间隔不少于4周;

●全血献血后与机采血小板捐献间隔不少于3个月。

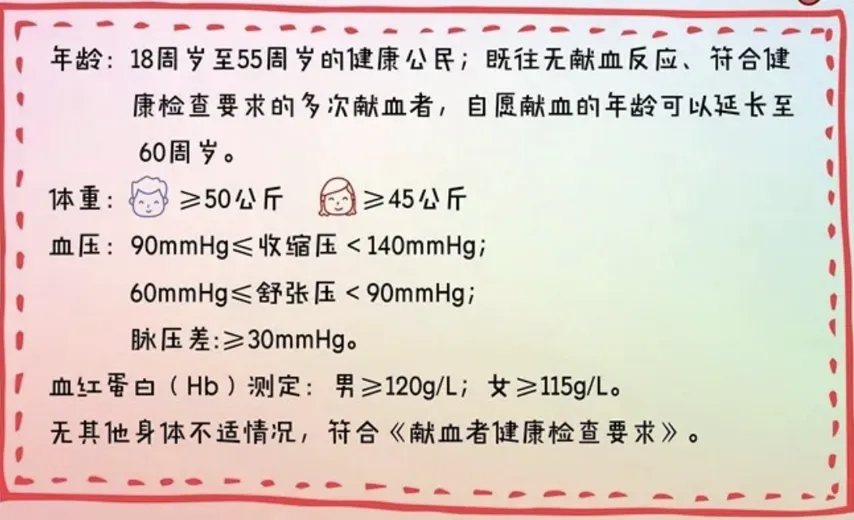

国家提倡18周岁至55周岁的健康公民自愿献血。既往无献血反应、符合健康检查要求的多次献血者主动要求再次献血的,年龄可延长至60周岁。身体健康状况标准:

体重:女性重≥45公斤;男性重≥50公斤。

血压:90-139mmHg/60-90mmHg,脉压差:≥30mmHg。

脉搏:60-89次/分。

无其他不适情况,具体可参考《献血者健康检查要求》。

献血前:

献血前晚应保证充足的睡眠和稳定的情绪。

献血前一天及当天无饮酒。

献血前一餐清淡饮食,不能空腹献血,以免在献血过程中出现头晕、心慌、出汗等一些反应。

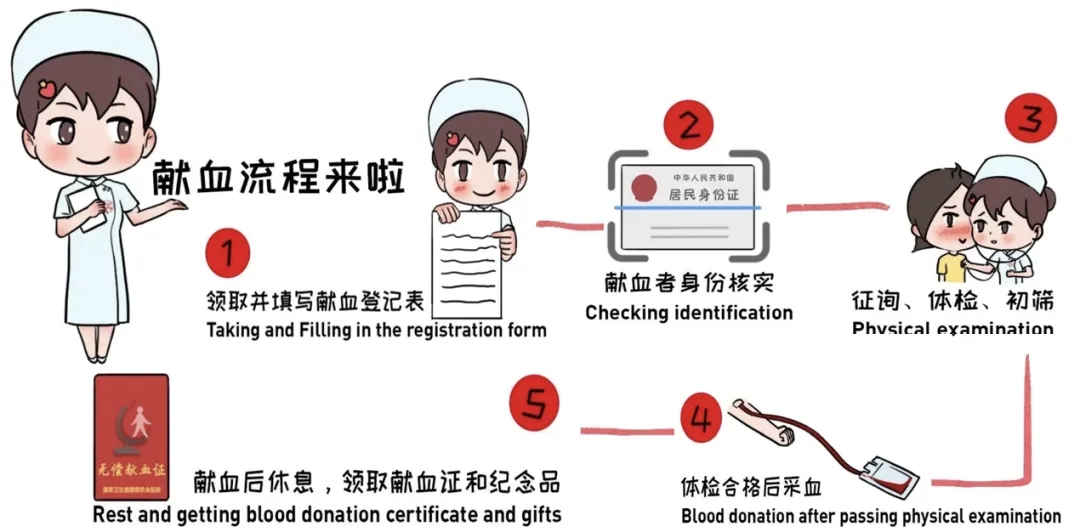

携带有效身份证件(身份证、驾驶证、护照、军人证等)。

献血后:

献血后应按压针眼处并静坐休息至少10-15分钟,注意保持针眼处干燥、清洁,穿刺点上的创口贴应保持至少4小时。如针眼处有青紫现象,可能是由于针眼压迫不当等原因造成皮下出血所致,几天内会自行吸收,不会留下痕迹。若青紫面积较大,可在献血24小时内冷敷、24小时后热敷即可促进吸收。

献血后48小时不做剧烈运动、高强度工作,献血手臂不宜提举重物。

献血后一两天多补充水分,可多摄入含铁食物,不暴饮暴食,不盲目进补,保证充足睡眠。

《中华人民共和国献血法》及《血站技术操作规程》等法律法规均要求都对血液采集制定严格的操作规程和预防交叉感染的措施和制度,并且进行了严格的监管:工作人员“持证上岗”有资质 ;采血器材“一人一针一管一袋”很安全;献血环境“消毒监测”可放心;采血流程“操作规范”有保障。因此,献血在安全上能得到保障,献血不会染上相关疾病。

血液具有强大的自我更新能力,正常情况下,人体每天都会有40毫升血细胞死亡,同时也有相应数量的新细胞诞生。说白了,就算不献血,血液也在不断代谢更新,只是不自知罢了。

人体的血液总量占到体重的7%~8%,单次捐献200~400毫升的血液大量只占血液总量的5%~10%。失去的血液会通过肝脏、脾脏这些储血器官(占1/5,约1000ml)实现快速补充,骨髓也会增加造血的速度。

一般来说单次献血后,1 - 2小时血容量即可恢复;血浆蛋白大约在1-2天内即可恢复;红细胞和血红蛋白在7 -10天即可恢复。白细胞1~2小时就能从骨髓得到补充。

因此,单次献血实际上不会导致贫血病、免疫力低下的发生,也就不存在“伤元气”或“气血虚”说法。极个别献血者因为紧张或者血容量减少,可能会出现乏力、头晕的反应,这属于一过性的血管迷走神经性反应,经过精神放松、适当的休息即可缓解,没有长期滞后不良反应。

献血不仅救助了有需要的人,对自己也是很有益处。

促进新陈代谢:正常人的红细胞在血液中的寿命约为120天,白细胞的寿命约为7~14天,血小板的寿命约为7~9天,即使不献血,各种细胞到一定时间也是要死亡的。献血可以促进新陈代谢,刺激人体造血功能,加速血细胞的生成。

降低血液黏稠度:献血可使血液流速加快,供氧量加大,使人感到身体轻松、头脑清醒、精力充沛。

降低疾病发病率:献血可以缓解高粘血症,降低动脉硬化、血栓和脑血管意外及心肌梗死等病症的发生率。

促进心理健康:献血在帮助别人的同时也帮助了自己,可以使自己的精神得到净化,心灵得到慰藉,促进我们的心理健康。

根据《献血法》第十四条规定,公民临床用血时,只交付用于血液的采集、储存、分离、检验等费用。我国针对无偿献血的献血者本人、配偶以及近亲属临床用血还制定了用血报销政策。

根据国家卫健委2024年2月发布的数据显示,全国无偿献血人次数和献血量实现20多年持续增长,2023年全国有1699.2万人次无偿献血,献血量达2892.1万单位,较2022年分别增长5.9%和4.8%。千人口献血率从1998年的4.8提升到2023年的12.2。

但近段时期,无偿献血工作也面临诸多问题和挑战,国内许多地区缺血已渐渐常态化或者说是“紧平衡”状态,采供血机构采不到足够的血液,医院就没有足够的血液供应,病人输血就困难。

“不进医院,永远都不知道缺血有这么严重!”这是最近在医院输血科接待窗口听到最多的一句话。我们看到的缺血不仅是血液库存的数字变化,更是无数患者与时间赛跑的生死时速。

当然,国家决策层面已经关注到了无偿献血的新形势,最近几年国家有关部委也密集发布了一系列通知。这些通知的密集出台,就是希望从加强信息公开透明、优化用血政策、完善服务设施、创新激励机制、修订政策法规、营造献血氛围等多维度入手,进一步完善和健全无偿献血者的优待政策、进一步落实和保障无偿献血者的权益,重建公众对无偿献血事业的热情与信任。

科普内容来源:广西医科大一附院互联网医院